서울STV에서 주최하는 행사를 안내해드립니다.

>

1506년 9월2일 박원종(1467~1510), 성희안(1461~1513), 유순정(1459~1512) 등이 중심이 되어 연산군을 축출하고, 그의 이복동생 진성대군을 중종(재위: 1506~1544)으로 추대하는 중종반정(병인정변)이 일어났다.

어느 날 갑자기 반정 세력에 의해 조선 11대 왕으로 옹립된 중종은 자신의 지위를 유지하기 위해 스스로 할 수 있는 일이 별로 없었다. 그저 공신들이 하자는 대로 인준을 하는 일이 맡겨진 임무의 전부였다.

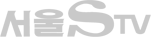

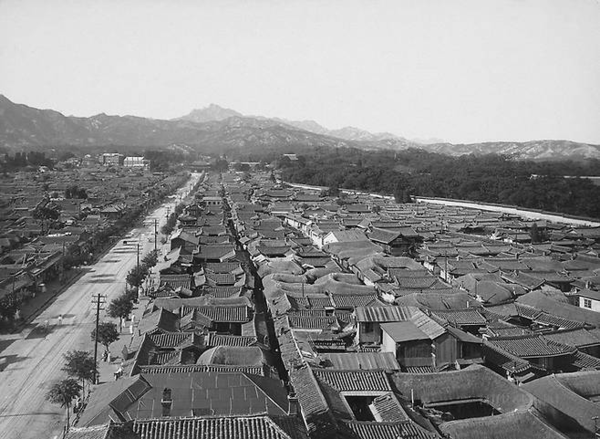

종로 돈화문로 일대의 시가(1931년 9월 25일 촬영). 멀리 창덕궁의 정문인 돈화문이 보인다. 중종반정 세력은 돈화문 앞에 진을 치고 연산군을 압박했다. [미국 의회도서관(무라카미 텐코 컬렉션)]

이전에 정변을 주도했던 태종이나 세조의 경우 집권 후 정국의 주도권을 장악했던 것과 달리 반정공신들에 의해 일방적으로 왕위에 앉혀진 중종이 정국을 주도하기란 애초에 불가능했다.

◆ 조광조의 등장

영의정 겸 병조판서 박원종, 좌의정 성희안, 우의정 유순정이 의정부를 모두 장악, ‘반정 3대장'이 정국을 주도해 나갔다. 이들의 권력은 사실상 왕과 다름이 없었다.

중종 5년(1510) 박원종이 43세로, 2년 후에는 유순정이 53세로, 다음 해에는 성희안이 52세로 차례차례 세상을 떠나면서 반정공신들의 힘이 조금씩 약해져 갔다.

중종은 재위 8년째인 1513년 4월 1일 친정(親政)을 선언했지만, 반정 공신들의 위세는 여전했다. 왕권 유지를 위해 중종은 재위 10년째인 1515년 지지 세력을 모으기 위한 알성시(謁聖試)를 주재했다.

알성시는 임금이 성균관을 직접 찾아 공자 위패가 모셔져 있는 문묘를 알현한 뒤 시험의 출제에서부터 등용에 이르기까지를 친히 실시하던 비정규적인 과거 시험이다.

조광조(1482~1520)는 알성시에서 급제 후 곧바로 성균관 전적(정6품)과 사헌부 감찰(정6품)을 거쳐 중종 10년(1515) 11월 20일 사간원 정언(정6품)에 임명됐다.

◆ '인왕산 치마바위' 전설은 전설일 뿐

중종 10년 2월, 둘째 부인 장경왕후 윤씨(1491~1515)가 인종(재위: 1544~1545)을 낳고 산후병으로 경복궁 동궁별전에서 25세로 요절하면서 왕비자리가 공석이 되었다.

중종반정 이후 폐위된 왕비 신씨(愼氏)의 복위를 위하여 세 사람(박상, 김정, 류옥)이 관인(官印)을 걸고 상소를 올리기로 결의한 순창 삼인대(淳昌 三印臺)

사림파는 중종과 첫 번째 왕비인 신씨(단경왕후, 1487~1558)의 재결합을 촉구하고 나섰다.

그해 8월 담양부사 박상(1474~1530)과 순창군수 김정(1486~1521), 무안현감 류옥(1487~1519) 등이 "신씨를 복위시켜 원통함을 풀어줘야 한다”는 상소를 올렸다.

하지만 훈구세력인 대사간 이행(1478~1534)과 대사헌 권민수(1466~1517)는 박상과 김정을 탄핵했다. 중종은 훈구세력의 압박을 이기지 못하고 결국 상소문을 올린 박상과 김정을 파면하고 유배 보냈다.

사간원 정언 조광조가 나섰다. "나를 꾸짖어달라"는 중종의 전교에 따라 상소문을 올렸을 뿐인데 두 사람을 처벌 한다면 바른 말을 못할 것이라며 사간원과 사헌부의 전면적 인사교체를 요구하는 상소를 올린 것이다.

부정과 모순을 바로잡으려는 조광조의 정연한 논리를 반박할 수 없던 중종은 결국 조광조의 상소에 따라 사간원·사헌부를 물갈이한 뒤 조광조의 사림에 힘을 실어 주었다.

중종의 세 번째 왕비이자 명종의 어머니 문정왕후

당시는 신씨의 폐출을 주장했던 반정 3대장이 죽은 뒤였기에 '중종의 의지'만 있었다면 신씨의 복위가 가능했었다. 하지만 중종은 신씨 복위 대신 문정왕후 윤씨(1501~1565)를 세 번째 왕비로 맞아들였다.

◆ 중종의 역린, 위훈삭제

1518년(중종 13) 11월 대사헌이 된 조광조는 1519년(중종 14) 4월, 각지에서 천거된 120명을 대상으로 현량과를 치러 28명을 선발하였다.

급제자들은 조광조와 학맥으로 연결되어 사헌부와 승정원 등 요직에 기용되어 조광조와 뜻을 같이하였다. 1519년 10월 조광조를 비롯한 현량과 출신 관료들은 정국공신들에 대한 '위훈삭제'에 나섰다.

반정 당시 실제로 공을 세운 인물은 반정 3대장과 홍경주(?~1521) 등 소수에 불과했으나 공신록에 오른자들은 117명이나 되었다.

조선 건국 이래 1백 명이 넘는 책봉 규모는 처음이었다. 이 가운데 가짜 공신들을 삭제하자는 것이었다.

그런데 위훈삭제는 중종의 존립기반과 직결되는 문제였다. 중종을 임금으로 만든 것은 반정 공신들이었지 조광조의 사림은 아니었다.

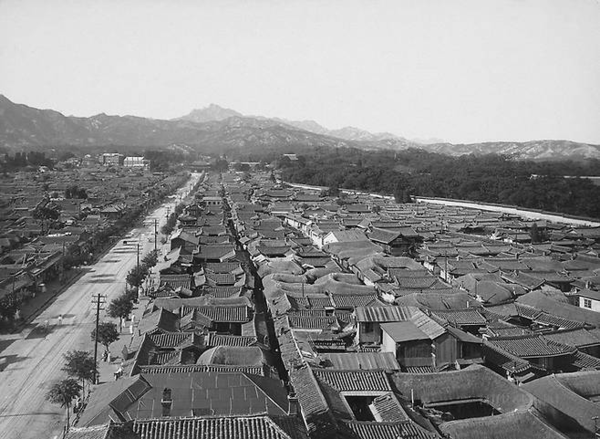

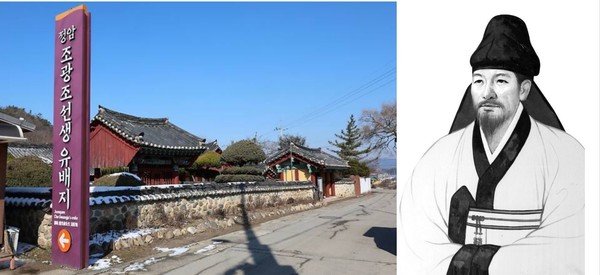

전남 화순 능주 조광조 유배지 / 유배지의 영정.

조광조 등은 집요하게 매달렸다. 결국 1519년(중종 14) 11월 11일, 중종이 이를 수용하고 전체 정국 공신의 65%에 달하는 76명의 공신첩을 회수했다.

녹훈이 삭제되었기 때문에 상으로 받은 전답과 노비 등도 국가에 반납해야 했지만 중종은 전답과 노비는 빼앗지 않았다. 이것이 중종의 속마음이었다.

◆ 중종의 친위쿠데타, 기묘사화

위훈삭제로 중종의 마음이 돌아섰다. 중종의 뇌리엔 조광조가 자신의 왕권을 위협하는 새로운 정적이라는 생각이 들었다.

위훈 삭제 이후 불과 4일 만인 11월 15일 밤, 음기가 들어온다 하여 좀처럼 열리지 않던 경복궁 북쪽 신무문이 조용히 열렸다.

다른 궐문의 열쇠는 사림들이 장악한 승정원에 있었으나 신무문의 열쇠 만은 환관전용 부서 액정서에 있어서 환관들이 열 수 있었다.

당일 밤 중종은 신무문을 통해 훈구대신 남곤(1471~1527), 심정(1471~1532), 홍경주 등과 거사계획을 논의하였다.

1519년 기묘사화가 일어나던 날 남곤 등 훈구파 대신들은 승정원의 눈을 피하기 위해 경복궁의 북문 신무문을 통해 궁궐로 들어왔다.

그런 다음 그들은 궐 밖으로 나왔다가 연추문(경복궁의 서쪽 문으로 문무백관들이 이용했다)으로 다시 들어가서 조광조 등을 대역죄로 고발하였다.

중종은 당파를 형성하려 했다는 이유를 들어 조광조와 사림들을 잡아들이라고 명하였다. 조광조 등은 영문도 모른 채 옥에 갇혔다.

이는 일반적인 정치적 숙청이 아닌 왕권을 강화하기 위한 계획된 친위 쿠데타. 기묘사화의 시작이었다.

중종은 조광조 등을 처형하라고 명하였다. 그러자 영의정 정광필(1462~1539)이 가로막았다. 임금의 지지를 받아 개혁을 꾀한 것인데 어떻게 사형 죄가 성립하느냐는 반론이었다.

중종은 대신들이 조광조 일파의 처벌을 요청하였다고 변명하였다. 그러자 정광필은 임금이 대신들에게 그런 주문을 하였다고 반박하였다.

조정 안팎에는 조광조를 동정하는 사람들이 많았다. ?반대 여론이 거세지자 중종은 한 걸음 물러섰다. 조광조는 능주(전라남도 화순군 능주면)로 유배되는 선에서 마무리되는 듯했다.

그러나 훈구대신 김전(1458~1523), 남곤 등이 조광조에게 사약을 내리도록 중종을 설득했다. 결국 한 달 후인 12월 20일 조광조에게 사약이 내려왔다.

심곡서원은 조선 중종 때 사림파의 영수였던 정암 조광조 선생을 모시는 서원으로 1605년 건립돼 1871년 흥선 대원군의 서원철폐령에도 사라지지 않고 남은 전국 47개 서원 중 하나다.

조광조는 유배지에서 사약을 받고 38세의 짧은 생을 마감했다.

그의 시신은 삭탈관직되어 화순으로 내려와 있던 양팽손(1488~1545)에 의해 가매장했다가 이듬해 용인의 조광조 후손들에게 보내 장례를 치르게 했다.

◆ 중종의 진하(進賀)외교

기묘사화 이후 정국은 다시 공신들이 장악했다. 왕위를 보존하기 위해서는 공신들이 하자는 대로 따를 수밖에 없는 처지였다.

이제 조선 내에서는 중종이 의지할 만한 데가 없었다. 그래서 새롭게 찾은 돌파구는 바로 명(明) 황제였다.

조선과 명나라 사이의 본격적인 국교 성립은 태종이 명(明)과 종번관계(종주국과 번속국의 관계)를 맺은 1401년 부터다. 조선시대 조공사절은 동지·정조·성절·천추 등 정기적인 사행이 있었다.

모화관에서 영조가 사신을 영접하는 모습.

동지와 정조는 각각 동지와 새해에, 성절과 천추사는 각각 황제와 태자의 생신에 보낸 축하사절단이다.

정기 사행 외에도 명(明) 황실의 경사를 축하하는 진하사, 간청을 넣기 위한 주청사, 은혜에 감사하는 사은사 등 다양한 사행이 잦은 편이었다.

1521년(중종 16)에 명(明)에서는 11대 황제 정덕제(재위: 1505~1521)가 죽고 가정제(재위: 1521~1567)가 즉위했다.

중종은 시도 때도 없이 명에 진하사(進賀使)를 보내 황제의 환심을 사려고 애썼다. 특히 진하사의 파견 사례는 중종 대에 이르러 두드러졌다.

1519년 12월 기묘사화가 마무리 된 이후 사행에 대한 중종의 관심은 집착 수준으로 높아져 조정에서는 각종 사신 파견 관련 논의가 뜸할 날이 거의 없을 정도였다.

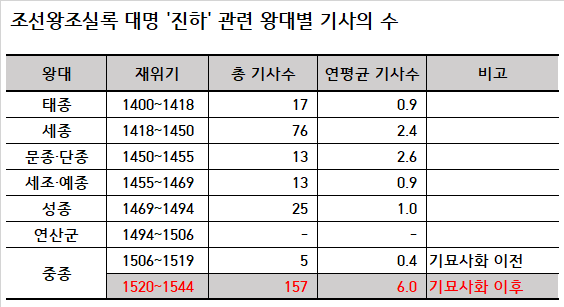

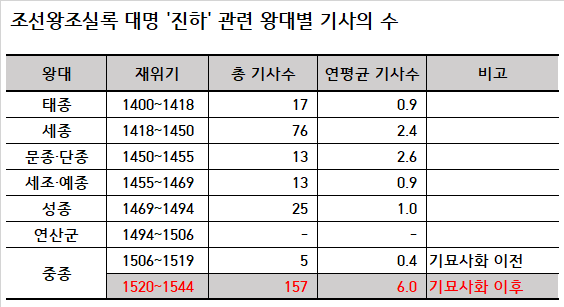

[자료= 게승범 중종의 시대]

중종 재위 기간 중 명(明) 진하 기사는 162건으로, 기묘사화가 마무리된 1519년을 전후하여 큰 차이를 보인다.

중종 즉위년 1506년부터 1519년까지 5건에 불과했지만, 1520년부터 중종이 승하하는 1544년 11월까지 명(明) 진하 기사는 157건에 달했다.

전통적으로 조선의 왕은 명 황제의 조서나 칙서를 받으면 문무백관의 진하를 받곤 했다. 조칙만 받을 경우에는 경내의 문무관만 왕에게 진하를 올리고, 하사품까지 받은 경우에는 외직의 문무관도 진하를 올리는 것이 상례였다.

따라서 중종의 잦은 사신 파견과 가정제의 특별한 응답은 중종에게 내외 문무백관의 진하를 받을 기회를 무제한으로 제공했던 것이다.

◆ 파병 여부 논쟁의 양상

명(明)이 처음으로 파병을 요청한 것은 1449년(세종 31)으로 몽골이 흥기하여 위협을 가해오자 10만 병력을 요동에 보내라는 칙서를 보낸 것이다. 하지만 조선은 출병할 경우 왜나 여진이 그 틈을 노릴지 모른다는 구실을 내세워 거절했다.

18년 뒤인 1467년(세조 13) 명은 건주여진을 치겠다며 다시 파병을 요청했다.

당시 조선은 독자적으로 건주여진 정벌을 준비하고 있었으므로, 파병을 결정하면서도 여진의 다른 세력과 관계를 유지하는 등 실용적인 자세를 취했다.

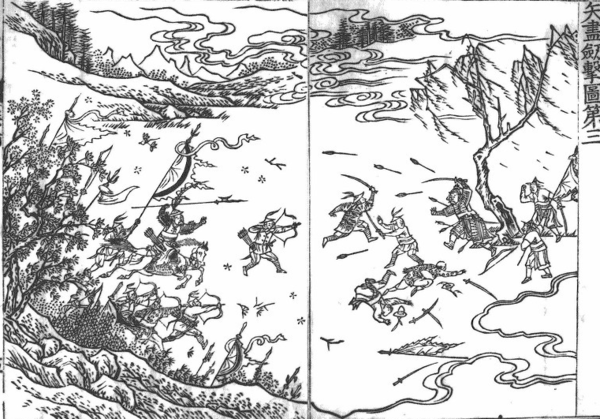

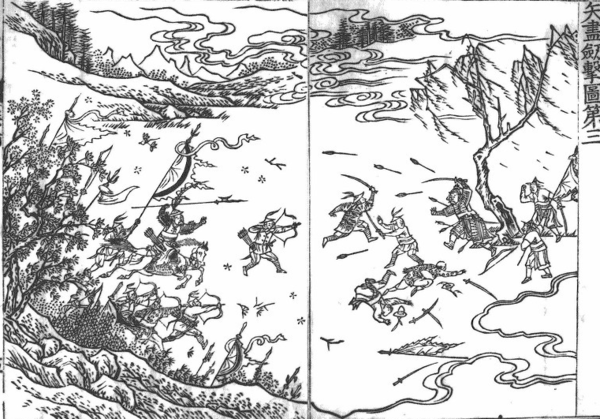

1619년, 명나라를 도와 후금을 치기 위해 나선 조선군이 중국 심양 부근에서 후금군과 맞섰던 사르후 전투에서 화살이 떨어지자 칼을 들고 싸우는 모습을 그린 '시진검격도(矢盡劒擊圖)'

1479년(성종 10) 명은 또 다시 건주여진을 치겠다며 파병을 요청해왔다. 조선 조정은 의견이 양분되어 논쟁이 뜨거웠다. 명의 출병 요구에 불응한다면 활 제조에 필요한 물소뿔 수입이 다시 막힐 것을 우려했다.

결국 조선은 4,000명의 군사를 출정시켜, 윤필상(1427~1504)의 950명 규모의 선봉군이 건주여진의 몇몇 부락을 급습, 약간의 전과를 올리고 병력을 철수시켰다. 이때까지만 해도 명의 파병 요청에 대해 조선은 국익을 계산한 뒤 대응했다.

이로부터 60여 년이 지난 1543년(중종 38)에 다시 일어났다. 중종 때 사례는 이전과 사뭇 다르다. 명 조정에서 건주여진 정벌을 거론한다는 첩보를 입수하자마자 미리 시작되었다.

이때 논의의 초점은 파병 여부가 아니라 파병 준비에 있었다. 칙서가 도착하는 즉시 출병할 수 있도록 준비하여 사대의 도리를 다해야 한다는 것이 중종의 생각이었다.

◆ 과공의 예 '5배3고두'를 행하다

전통적으로 조선 왕은 명의 조사(詔使: 조서를 가지고 오는 사신)나 칙사(勅使: 칙서를 가지고 오는 사신)가 오면 도성 밖 모화관에 나가 국궁(鞠躬: 몸을 굽힘)의 예로 사신을 맞이했다.

그림으로 전해지는 모화관과 영은문 호암미술관 소장

그 다음 궁궐에서 국서를 개봉한 직후 조서의 경우 4배3고두, 칙서의 경우 4배1고두의 예를 행했다.

1450년(세종 32), 명의 사신 예겸(1415~1479)은 모화관에서도 조선 국왕이 조서를 받을 때 5배3고두의 예를 거행해야 한다고 주장했다.

조선 조정은 홍무제가 반포한 「번국의주」란 예법서에 5배3고두라는 규정이 없으니 그 예를 시행할 수 없다는 논리를 내세웠다. 이런 상황은 이후에도 줄곧 이어졌다.

하지만 중종은 의전에서도 명에게 과공(過恭)의 예를 다한 왕이었다. 1537년 명 태자의 탄생을 알리는 조서를 들고 온 사신에게 중종은 조선 국왕으로서는 처음으로 도성의 백성이 지켜보는 가운데 5배3고두의 예를 거행하였다.

중종이 모화관에서 최초로 5배3고두의 예를 행한 일은 후에 결정적인 전례로 작용했으며, 5배3고두의 예가 사실상 항식으로 굳어지는 단초를 제공한 중요 사건이었다.

중종은 1544년(중종39년) 11월 14일 창경궁 환경전에서 57세로 눈을 감았다. 인종원년(1545) 2월 3일 계비 장경왕후 희릉 오른쪽 줄기에 장사 지냈다가 명종 17년(1562)9월 4일 삼성동 자리로 천장됬다.세 명의 왕비를 두었던 중종은 문정왕후 때문에 죽어서도 물구덩이에 홀로 있는 중종이 딱해 보인다.

중종은 조선 국왕 중 영조 52년, 숙종 46년, 고종 43년 다음으로 긴 39년이나 재위했지만 명 황제의 권위를 빌려 자기 안위를 지키는 것으로 재위 기간을 보냈다.

중종의 재위기는 조선의 혼란기로 그 어느 때보다 개혁이 필요했다. 그 시대의 요청을 중종은 허송세월하며 날려보냈다. 결국 변화하지 않은 조선왕조는 임진왜란과 병자호란의 비극적인 역사를 겪어야 했다.

어느 날 갑자기 반정 세력에 의해 조선 11대 왕으로 옹립된 중종은 자신의 지위를 유지하기 위해 스스로 할 수 있는 일이 별로 없었다. 그저 공신들이 하자는 대로 인준을 하는 일이 맡겨진 임무의 전부였다.

종로 돈화문로 일대의 시가(1931년 9월 25일 촬영). 멀리 창덕궁의 정문인 돈화문이 보인다. 중종반정 세력은 돈화문 앞에 진을 치고 연산군을 압박했다. [미국 의회도서관(무라카미 텐코 컬렉션)]

이전에 정변을 주도했던 태종이나 세조의 경우 집권 후 정국의 주도권을 장악했던 것과 달리 반정공신들에 의해 일방적으로 왕위에 앉혀진 중종이 정국을 주도하기란 애초에 불가능했다.

◆ 조광조의 등장

영의정 겸 병조판서 박원종, 좌의정 성희안, 우의정 유순정이 의정부를 모두 장악, ‘반정 3대장'이 정국을 주도해 나갔다. 이들의 권력은 사실상 왕과 다름이 없었다.

중종 5년(1510) 박원종이 43세로, 2년 후에는 유순정이 53세로, 다음 해에는 성희안이 52세로 차례차례 세상을 떠나면서 반정공신들의 힘이 조금씩 약해져 갔다.

중종은 재위 8년째인 1513년 4월 1일 친정(親政)을 선언했지만, 반정 공신들의 위세는 여전했다. 왕권 유지를 위해 중종은 재위 10년째인 1515년 지지 세력을 모으기 위한 알성시(謁聖試)를 주재했다.

알성시는 임금이 성균관을 직접 찾아 공자 위패가 모셔져 있는 문묘를 알현한 뒤 시험의 출제에서부터 등용에 이르기까지를 친히 실시하던 비정규적인 과거 시험이다.

조광조(1482~1520)는 알성시에서 급제 후 곧바로 성균관 전적(정6품)과 사헌부 감찰(정6품)을 거쳐 중종 10년(1515) 11월 20일 사간원 정언(정6품)에 임명됐다.

◆ '인왕산 치마바위' 전설은 전설일 뿐

중종 10년 2월, 둘째 부인 장경왕후 윤씨(1491~1515)가 인종(재위: 1544~1545)을 낳고 산후병으로 경복궁 동궁별전에서 25세로 요절하면서 왕비자리가 공석이 되었다.

중종반정 이후 폐위된 왕비 신씨(愼氏)의 복위를 위하여 세 사람(박상, 김정, 류옥)이 관인(官印)을 걸고 상소를 올리기로 결의한 순창 삼인대(淳昌 三印臺)

사림파는 중종과 첫 번째 왕비인 신씨(단경왕후, 1487~1558)의 재결합을 촉구하고 나섰다.

그해 8월 담양부사 박상(1474~1530)과 순창군수 김정(1486~1521), 무안현감 류옥(1487~1519) 등이 "신씨를 복위시켜 원통함을 풀어줘야 한다”는 상소를 올렸다.

하지만 훈구세력인 대사간 이행(1478~1534)과 대사헌 권민수(1466~1517)는 박상과 김정을 탄핵했다. 중종은 훈구세력의 압박을 이기지 못하고 결국 상소문을 올린 박상과 김정을 파면하고 유배 보냈다.

사간원 정언 조광조가 나섰다. "나를 꾸짖어달라"는 중종의 전교에 따라 상소문을 올렸을 뿐인데 두 사람을 처벌 한다면 바른 말을 못할 것이라며 사간원과 사헌부의 전면적 인사교체를 요구하는 상소를 올린 것이다.

부정과 모순을 바로잡으려는 조광조의 정연한 논리를 반박할 수 없던 중종은 결국 조광조의 상소에 따라 사간원·사헌부를 물갈이한 뒤 조광조의 사림에 힘을 실어 주었다.

중종의 세 번째 왕비이자 명종의 어머니 문정왕후

당시는 신씨의 폐출을 주장했던 반정 3대장이 죽은 뒤였기에 '중종의 의지'만 있었다면 신씨의 복위가 가능했었다. 하지만 중종은 신씨 복위 대신 문정왕후 윤씨(1501~1565)를 세 번째 왕비로 맞아들였다.

◆ 중종의 역린, 위훈삭제

1518년(중종 13) 11월 대사헌이 된 조광조는 1519년(중종 14) 4월, 각지에서 천거된 120명을 대상으로 현량과를 치러 28명을 선발하였다.

급제자들은 조광조와 학맥으로 연결되어 사헌부와 승정원 등 요직에 기용되어 조광조와 뜻을 같이하였다. 1519년 10월 조광조를 비롯한 현량과 출신 관료들은 정국공신들에 대한 '위훈삭제'에 나섰다.

반정 당시 실제로 공을 세운 인물은 반정 3대장과 홍경주(?~1521) 등 소수에 불과했으나 공신록에 오른자들은 117명이나 되었다.

조선 건국 이래 1백 명이 넘는 책봉 규모는 처음이었다. 이 가운데 가짜 공신들을 삭제하자는 것이었다.

그런데 위훈삭제는 중종의 존립기반과 직결되는 문제였다. 중종을 임금으로 만든 것은 반정 공신들이었지 조광조의 사림은 아니었다.

전남 화순 능주 조광조 유배지 / 유배지의 영정.

조광조 등은 집요하게 매달렸다. 결국 1519년(중종 14) 11월 11일, 중종이 이를 수용하고 전체 정국 공신의 65%에 달하는 76명의 공신첩을 회수했다.

녹훈이 삭제되었기 때문에 상으로 받은 전답과 노비 등도 국가에 반납해야 했지만 중종은 전답과 노비는 빼앗지 않았다. 이것이 중종의 속마음이었다.

◆ 중종의 친위쿠데타, 기묘사화

위훈삭제로 중종의 마음이 돌아섰다. 중종의 뇌리엔 조광조가 자신의 왕권을 위협하는 새로운 정적이라는 생각이 들었다.

위훈 삭제 이후 불과 4일 만인 11월 15일 밤, 음기가 들어온다 하여 좀처럼 열리지 않던 경복궁 북쪽 신무문이 조용히 열렸다.

다른 궐문의 열쇠는 사림들이 장악한 승정원에 있었으나 신무문의 열쇠 만은 환관전용 부서 액정서에 있어서 환관들이 열 수 있었다.

당일 밤 중종은 신무문을 통해 훈구대신 남곤(1471~1527), 심정(1471~1532), 홍경주 등과 거사계획을 논의하였다.

1519년 기묘사화가 일어나던 날 남곤 등 훈구파 대신들은 승정원의 눈을 피하기 위해 경복궁의 북문 신무문을 통해 궁궐로 들어왔다.

그런 다음 그들은 궐 밖으로 나왔다가 연추문(경복궁의 서쪽 문으로 문무백관들이 이용했다)으로 다시 들어가서 조광조 등을 대역죄로 고발하였다.

중종은 당파를 형성하려 했다는 이유를 들어 조광조와 사림들을 잡아들이라고 명하였다. 조광조 등은 영문도 모른 채 옥에 갇혔다.

이는 일반적인 정치적 숙청이 아닌 왕권을 강화하기 위한 계획된 친위 쿠데타. 기묘사화의 시작이었다.

중종은 조광조 등을 처형하라고 명하였다. 그러자 영의정 정광필(1462~1539)이 가로막았다. 임금의 지지를 받아 개혁을 꾀한 것인데 어떻게 사형 죄가 성립하느냐는 반론이었다.

중종은 대신들이 조광조 일파의 처벌을 요청하였다고 변명하였다. 그러자 정광필은 임금이 대신들에게 그런 주문을 하였다고 반박하였다.

조정 안팎에는 조광조를 동정하는 사람들이 많았다. ?반대 여론이 거세지자 중종은 한 걸음 물러섰다. 조광조는 능주(전라남도 화순군 능주면)로 유배되는 선에서 마무리되는 듯했다.

그러나 훈구대신 김전(1458~1523), 남곤 등이 조광조에게 사약을 내리도록 중종을 설득했다. 결국 한 달 후인 12월 20일 조광조에게 사약이 내려왔다.

심곡서원은 조선 중종 때 사림파의 영수였던 정암 조광조 선생을 모시는 서원으로 1605년 건립돼 1871년 흥선 대원군의 서원철폐령에도 사라지지 않고 남은 전국 47개 서원 중 하나다.

조광조는 유배지에서 사약을 받고 38세의 짧은 생을 마감했다.

그의 시신은 삭탈관직되어 화순으로 내려와 있던 양팽손(1488~1545)에 의해 가매장했다가 이듬해 용인의 조광조 후손들에게 보내 장례를 치르게 했다.

◆ 중종의 진하(進賀)외교

기묘사화 이후 정국은 다시 공신들이 장악했다. 왕위를 보존하기 위해서는 공신들이 하자는 대로 따를 수밖에 없는 처지였다.

이제 조선 내에서는 중종이 의지할 만한 데가 없었다. 그래서 새롭게 찾은 돌파구는 바로 명(明) 황제였다.

조선과 명나라 사이의 본격적인 국교 성립은 태종이 명(明)과 종번관계(종주국과 번속국의 관계)를 맺은 1401년 부터다. 조선시대 조공사절은 동지·정조·성절·천추 등 정기적인 사행이 있었다.

모화관에서 영조가 사신을 영접하는 모습.

동지와 정조는 각각 동지와 새해에, 성절과 천추사는 각각 황제와 태자의 생신에 보낸 축하사절단이다.

정기 사행 외에도 명(明) 황실의 경사를 축하하는 진하사, 간청을 넣기 위한 주청사, 은혜에 감사하는 사은사 등 다양한 사행이 잦은 편이었다.

1521년(중종 16)에 명(明)에서는 11대 황제 정덕제(재위: 1505~1521)가 죽고 가정제(재위: 1521~1567)가 즉위했다.

중종은 시도 때도 없이 명에 진하사(進賀使)를 보내 황제의 환심을 사려고 애썼다. 특히 진하사의 파견 사례는 중종 대에 이르러 두드러졌다.

1519년 12월 기묘사화가 마무리 된 이후 사행에 대한 중종의 관심은 집착 수준으로 높아져 조정에서는 각종 사신 파견 관련 논의가 뜸할 날이 거의 없을 정도였다.

[자료= 게승범 중종의 시대]

중종 재위 기간 중 명(明) 진하 기사는 162건으로, 기묘사화가 마무리된 1519년을 전후하여 큰 차이를 보인다.

중종 즉위년 1506년부터 1519년까지 5건에 불과했지만, 1520년부터 중종이 승하하는 1544년 11월까지 명(明) 진하 기사는 157건에 달했다.

전통적으로 조선의 왕은 명 황제의 조서나 칙서를 받으면 문무백관의 진하를 받곤 했다. 조칙만 받을 경우에는 경내의 문무관만 왕에게 진하를 올리고, 하사품까지 받은 경우에는 외직의 문무관도 진하를 올리는 것이 상례였다.

따라서 중종의 잦은 사신 파견과 가정제의 특별한 응답은 중종에게 내외 문무백관의 진하를 받을 기회를 무제한으로 제공했던 것이다.

◆ 파병 여부 논쟁의 양상

명(明)이 처음으로 파병을 요청한 것은 1449년(세종 31)으로 몽골이 흥기하여 위협을 가해오자 10만 병력을 요동에 보내라는 칙서를 보낸 것이다. 하지만 조선은 출병할 경우 왜나 여진이 그 틈을 노릴지 모른다는 구실을 내세워 거절했다.

18년 뒤인 1467년(세조 13) 명은 건주여진을 치겠다며 다시 파병을 요청했다.

당시 조선은 독자적으로 건주여진 정벌을 준비하고 있었으므로, 파병을 결정하면서도 여진의 다른 세력과 관계를 유지하는 등 실용적인 자세를 취했다.

1619년, 명나라를 도와 후금을 치기 위해 나선 조선군이 중국 심양 부근에서 후금군과 맞섰던 사르후 전투에서 화살이 떨어지자 칼을 들고 싸우는 모습을 그린 '시진검격도(矢盡劒擊圖)'

1479년(성종 10) 명은 또 다시 건주여진을 치겠다며 파병을 요청해왔다. 조선 조정은 의견이 양분되어 논쟁이 뜨거웠다. 명의 출병 요구에 불응한다면 활 제조에 필요한 물소뿔 수입이 다시 막힐 것을 우려했다.

결국 조선은 4,000명의 군사를 출정시켜, 윤필상(1427~1504)의 950명 규모의 선봉군이 건주여진의 몇몇 부락을 급습, 약간의 전과를 올리고 병력을 철수시켰다. 이때까지만 해도 명의 파병 요청에 대해 조선은 국익을 계산한 뒤 대응했다.

이로부터 60여 년이 지난 1543년(중종 38)에 다시 일어났다. 중종 때 사례는 이전과 사뭇 다르다. 명 조정에서 건주여진 정벌을 거론한다는 첩보를 입수하자마자 미리 시작되었다.

이때 논의의 초점은 파병 여부가 아니라 파병 준비에 있었다. 칙서가 도착하는 즉시 출병할 수 있도록 준비하여 사대의 도리를 다해야 한다는 것이 중종의 생각이었다.

◆ 과공의 예 '5배3고두'를 행하다

전통적으로 조선 왕은 명의 조사(詔使: 조서를 가지고 오는 사신)나 칙사(勅使: 칙서를 가지고 오는 사신)가 오면 도성 밖 모화관에 나가 국궁(鞠躬: 몸을 굽힘)의 예로 사신을 맞이했다.

그림으로 전해지는 모화관과 영은문 호암미술관 소장

그 다음 궁궐에서 국서를 개봉한 직후 조서의 경우 4배3고두, 칙서의 경우 4배1고두의 예를 행했다.

1450년(세종 32), 명의 사신 예겸(1415~1479)은 모화관에서도 조선 국왕이 조서를 받을 때 5배3고두의 예를 거행해야 한다고 주장했다.

조선 조정은 홍무제가 반포한 「번국의주」란 예법서에 5배3고두라는 규정이 없으니 그 예를 시행할 수 없다는 논리를 내세웠다. 이런 상황은 이후에도 줄곧 이어졌다.

하지만 중종은 의전에서도 명에게 과공(過恭)의 예를 다한 왕이었다. 1537년 명 태자의 탄생을 알리는 조서를 들고 온 사신에게 중종은 조선 국왕으로서는 처음으로 도성의 백성이 지켜보는 가운데 5배3고두의 예를 거행하였다.

중종이 모화관에서 최초로 5배3고두의 예를 행한 일은 후에 결정적인 전례로 작용했으며, 5배3고두의 예가 사실상 항식으로 굳어지는 단초를 제공한 중요 사건이었다.

중종은 1544년(중종39년) 11월 14일 창경궁 환경전에서 57세로 눈을 감았다. 인종원년(1545) 2월 3일 계비 장경왕후 희릉 오른쪽 줄기에 장사 지냈다가 명종 17년(1562)9월 4일 삼성동 자리로 천장됬다.세 명의 왕비를 두었던 중종은 문정왕후 때문에 죽어서도 물구덩이에 홀로 있는 중종이 딱해 보인다.

중종은 조선 국왕 중 영조 52년, 숙종 46년, 고종 43년 다음으로 긴 39년이나 재위했지만 명 황제의 권위를 빌려 자기 안위를 지키는 것으로 재위 기간을 보냈다.

중종의 재위기는 조선의 혼란기로 그 어느 때보다 개혁이 필요했다. 그 시대의 요청을 중종은 허송세월하며 날려보냈다. 결국 변화하지 않은 조선왕조는 임진왜란과 병자호란의 비극적인 역사를 겪어야 했다.