서울STV에서 주최하는 행사를 안내해드립니다.

>

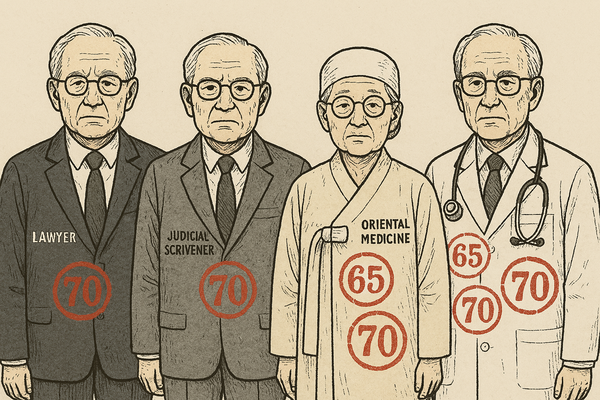

한의사 가동연한 70세로 본 첫 판결

엇갈리는 전문직 가동연한 관련 법원 판단

최근 하급심서 가동연한 높이려는 경향 보이기도

한의사의 가동연한을 만 70세로 인정한 법원 판결이 나왔다.

대법원이 오랫동안 의사의 가동연한을 65세로 유지해 온 점을 고려하면, 이번 판결은 의료계의 관심을 모으고 있다.

이해를 돕기위해 챗GPT가 생성한 이미지

가동연한은 손해배상 등을 계산할 때 기준이 되는 개념으로, 개인이 경제활동을 통해 소득을 얻을 수 있다고 인정되는 최고 연령을 뜻한다. 현재 일반 육체 노동자의 가동연한은 65세이며, 이는 2019년 대법원이 기존 60세에서 65세로 상향 조정하면서 30년 만에 재확립된 기준이다(2018다248909).

전문직은 직종에 따라 기준이 다소 다르다.

예컨대, 변호사와 법무사의 경우 대법원이 각각 70세까지 가동연한을 인정한 바 있다(92다37642, 92다7269). 하지만 의사의 경우, 대법원은 1979년 첫 판결 이후 줄곧 65세 기준을 유지하고 있다.

이후에도 1993년과 1995년 판례에서 같은 판단을 반복했고(93다3158, 95다1361), 최근인 2019년에도 부산지법이 이 기준에 따라 의사의 가동연한을 65세로 판단한 사례가 있다(2018나56336).

그럼에도 불구하고 같은 해 서울중앙지법은 “사회적·의학적 환경의 변화에 따라” 의사의 가동연한을 70세로 본 사례도 있어(2018가합505171), 하급심에서는 변화 조짐이 감지된다.

한의사의 가동연한과 관련해서도 법원 판단이 엇갈리고 있다.

최근 부산지법 동부지원은 한의사의 가동연한을 70세로 인정하며, 손해배상액 산정에 이를 반영했다.

박민수 부장판사는 2월 20일 지방흡입수술로 안면 마비를 겪은 A 씨가 B 씨를 상대로 제기한 소송에서 “피고는 원고에게 약 5700만 원을 지급하라”며 원고 일부 승소 판결을 내렸다(2021가단207108).

사고 당시 한의대생이던 A 씨는 현재 한의사로 근무 중이며, 법원은 A 씨의 일실수입 산정 과정에서 70세까지 가동할 수 있다고 판단했다.

반면 2019년 서울중앙지법은 한의대 학생 사망 사건에서 가동연한을 70세로 보지 않았다. “한의사의 가동연한을 높게 설정하려면 업무 특성이나 연령별 분포 등에 대한 충분한 입증이 필요하지만, 제출된 자료만으로는 부족하다”고 판단했다(2019나36362).

실무에서는 여전히 대법원 판례를 기준으로 삼되, 개별 사건의 특성에 따라 판단이 달라지고 있다.

손해배상 사건을 다수 맡아온 한 변호사는 “과거 판례가 기준이 되긴 하지만, 최근 하급심에서는 의사나 한의사 등 전문직의 가동연한을 높게 인정하려는 경향도 보이고 있다”고 설명했다.