서울STV에서 주최하는 행사를 안내해드립니다.

>

세종(재위 1418~1450)은 소헌왕후 심씨(1395~1446)와 사이에서 8남 2녀를 낳았다.

장자는 문종(재위 1450~1452), 둘째 아들은 수양대군(1417~1468), 셋째 아들은 안평대군(1418~1453)이다. 안평대군은 수양대군보다 한 살 아래였다.

문종은 1450년 즉위해 2년 뒤에 세상을 떠났다. 왕권은 적장자인 단종(재위 1452~1455)에게 넘어갔다. 당시 그의 나이는 불과 11세였다.

1453년 10월 10일, 수양대군이 왕위를 찬탈하기 위하여 고명대신이었던 김종서(1383~1453)와 황보인(1387~1453) 등을 살해하고 계유정난을 일으켰다.

안평대군 역시 반역을 도모했다 하여 강화도로 유배 보낸 후, 귀양지가 교동으로 옮겨지고 8일 만에 36세로 사사되었다.

1456년 6월에는 단종복위를 꾀하다가 성삼문(1418~1456), 박팽년(1417~1456), 이개(1417~1456) 등 사육신들은 참혹한 죽음을 맞이했다.

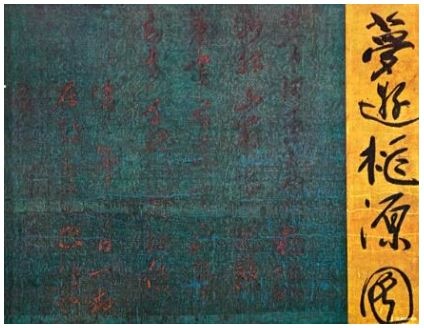

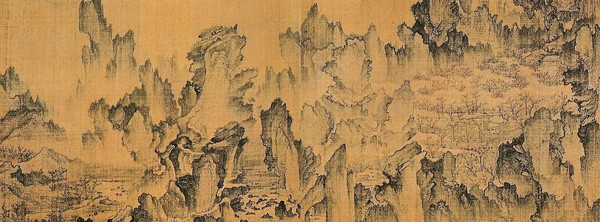

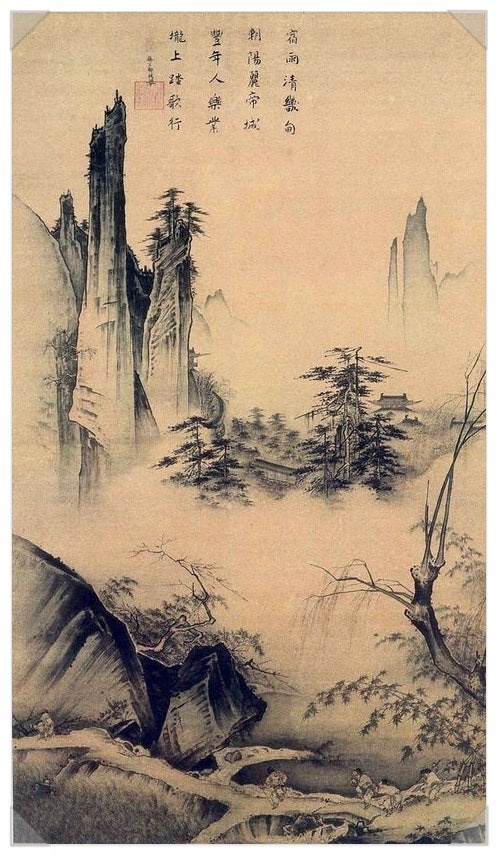

비단 바탕에 수묵담채로 그린 안견의 몽유도원도 [세로 38.7cm, 가로 106.5cm]

뜻밖에도 그 후 사람들 사이에서 한폭의 그림이 그들의 죽음을 불러왔다는 소문이 나돌았다. 그 그림은 바로 몽유도원도였다.

◆ 꿈이로구나! 꿈이로구나!

안평은 정묘년(1447) 4월 20일 밤, 깊은 잠 속에 꿈을 꾸었다. 박팽년과 더불어 깊은 산 아래 당도하니 층층이 묏부리가 우뚝 솟아나고 깊은 골짜기가 그윽하고도 아름다웠다.

복숭아나무 수십 그루가 있고 오솔길이 숲 밖에 다다르자 어느 길로 갈지 모르겠는데 산관야복(山冠野服)의 한 사람이 북쪽으로 휘어진 골짜기로 들어가면 도원이라고 하여 박팽년과 함께 말을 달려 찾아갔다.

골짜기로 들어서니 골 안은 드넓게 트여 2, 3리는 되어 보이고 사방이 벽처럼 둘러싸였는데, 구름과 안개가 자욱하게 피어오르고 멀고 가까운 복사꽃 숲에는 햇살이 비쳐들어 노을이 지고 있었다.

대나무 숲속에 띠 풀집이 있는데 싸리문은 반쯤 열려 있고, 흙섬돌은 이미 무너져 내렸으며, 닭이며 개, 소와 말 따위는 없었고, 앞 냇가에는 조각배만 물결 따라 흔들거릴 뿐이어서 그 소슬하고 쓸쓸한 정경이 마치 신선이 사는 마을 같았다.

박팽년은 참으로 도원경이라며 감탄했다. 곁에 두어 사람이 있어 짚신에 감발을 하고 맘껏 구경하다가 홀연히 꿈에서 깨어났다.

◆ 안평대군의 꿈 속으로

안평은 꿈에서 처음 가본 곳이지만 그곳이 바로 무릉도원임을 깨닫고, 도화원 화공 안견에게 꿈 이야기를 하며 그림을 그려 달라고 부탁하였다. 안견이 3일 만에 꿈의 내용을 화폭에 고스란히 담아낸 그림이 바로 ‘몽유도원도’이다.

몽유도원도는 조선 개국 55년째가 되던 해, 즉 세종의 치세가 절정을 넘던 1447년에 그려졌다.

왕자의 사생활이 엄격히 감시되던 당시로 볼 때, 무릉도원의 꿈을 그림과 찬문(讚文. 그림을 본 감상평을 적은 글)으로 남기는 것은 세종의 허락 없이는 불가능한 일이었을 것이다.

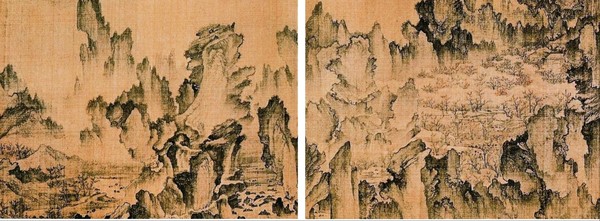

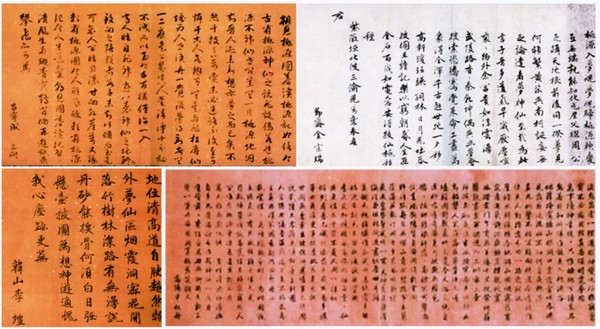

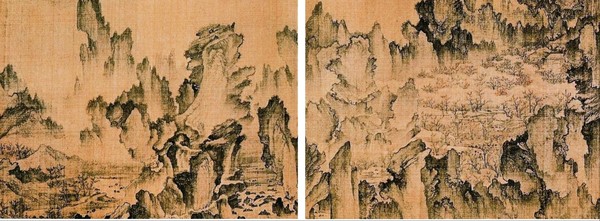

몽유도원도 왼쪽부분 / 오른쪽 부분

몽유도원도는 왼쪽 아래 현실 세계에서 출발해 오른쪽 위 무릉도원까지 이어진다.

왼쪽 현실 세계는 정면에서 바라본 풍광이지만, 이상향으로 향하는 길부터 도원까지는 위에서 내려다 본 부감법으로 그려 자연의 웅장함과 선경(仙境)의 환상을 절묘하게 나타냈다.

좌측 하단부에 두 갈래 길이 있는데 한 길은 복사나무를 따라 이어져 있고 다른 길은 우측의 거대한 바위산으로 휘감듯이 길이 나 동굴로 이어지고 있다.

도화가 핀 곳에 2단 폭포가 아름다운 경관을 연출하고 있으며 그 옆으로 도화가 만발한 도원향이 펼쳐진다. 도화는 선홍색으로 그어졌으며 꽃 사이사이에 금박을 넣었고 잎은 초록의 고운 설채로 그려져 아름다움을 뽐내고 있다.

이 그림은 도연명(365~427)의 도화원기(桃花原記)를 재해석 한 것으로 안평대군이 마음속에 품었던 이상적, 도가적인 생각과 현실세계에서 자유롭고 싶은 옛 선비들의 의중을 반영했다고 할 수 있다.

◆ 천년을 전해질 수 있다면...

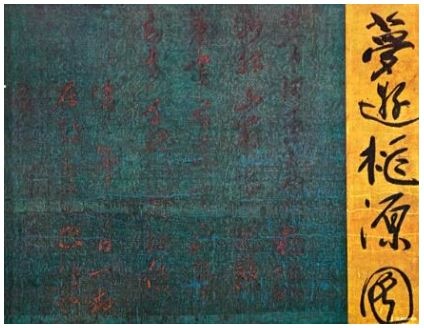

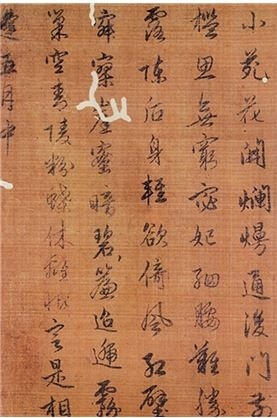

안평대군이 친필로 쓴 '몽유도원도' 제목과 그 왼쪽으로 붉은 글씨의 시문이 보인다.

그림이 완성되고 3년이 지난 1450년 정월 초하룻날 밤이었다. 안평대군은 그림을 다시 펼쳐 놓고는 첫머리에 '몽유도원도(夢遊桃源圖)'라는 제첨(題簽)을 쓰고, 칠언절구의 시를 감색 바탕의 비단에 빨간 글씨로 썼다.

"이 세상 어느 곳을 무릉도원으로 꿈꾸었던가? 은자의 옷차림새가 아직도 눈에 선하거늘. 그림으로 그려놓고 보게 되니 정녕 호사로다. 천년을 전해질 수 있다면 '내가 참 현명했구나' 하리니.“

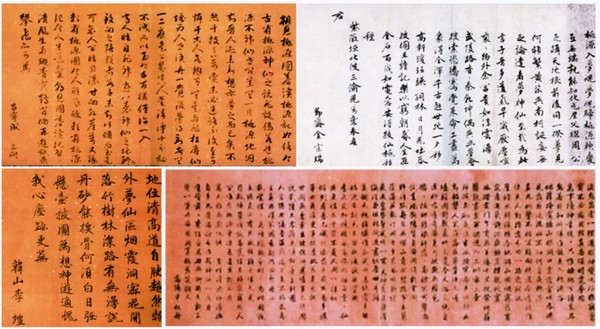

안평대군이 시를 짓자, 그를 따르던 집현전 학자와 20여 명의 당대 문사들이 쓴 23편의 찬문이 곁들여졌다. 문사로는 김종서·성삼문·박팽년·신숙주·이개 등으로 모두 대군과 가깝게 지내던 사람들이다.

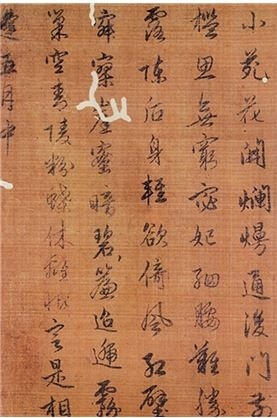

성삼문과 김종서의 찬문(위) / 이개와 신숙주의 찬문(아래)

몽유도원도에 글을 남긴 이들은 대군의 꿈을 치세의 좋은 징조로 해석해 나라의 앞날을 축복하고 대군을 칭송했다. 또 다른 이들은 신선의 세계로 해석해 안평대군이 장수의 복을 누릴 것이라 축원하고 영원한 태평성대를 바라는 마음을 담았다.

◆ 무릉도원의 주인은 누구인가

?세종이 세상을 뜨고 문종이 즉위한 지 얼마 지나지 않아(1450년 9월 무렵) 우연히 창의문(자하문) 밖 소나무 숲길을 걷던 안평대군은 꿈에서 본 무릉도원과 비슷한 터를 발견하게 된다.

안평은 그곳에 서너 칸의 작은 집을 짓고 무계정사(武溪精舍) 편액을 걸었는데, 무계란 무릉도원 계곡이란 뜻으로 안평대군의 꿈은 몽유도원도라는 그림과 찬문, 무계정사의 공간으로 남게 된 것이다.?

안평의 무의식적 소망, 즉 이상향은 가부장의 사회구조에서 아버지 세종의 시대를 유지하고 지키는 것으로 뚜렷한 지향점을 형성하여 그 가치를 실현하려 한 것이다.

https://youtu.be/to-RYwpcOmI

?1451년 늦여름, ‘몽유도원도’를 보기 위해 많은 사람이 무계정사에 모여들었다. 무계정사 중앙 마루에는 몽유도원도가 펼쳐져 있고 많은 사람이 그림을 감상한다. 그림을 한참이나 둘러보던 신숙주가 도발하듯 안평대군에게 묻는다.

”대군께서는 만백성이 평안하게 살아가는 무릉도원을 그렸다고 하는데, 그림 속에 사람이 보이지 않는 것은 이해가 되지 않습니다. 그 무릉도원도 결국 정치를 통해 구현되는 것이 아닙니까? 정치하기 위해서는 강력한 힘을 가진 사람이 필요합니다.”

“그림 속에 사람을 그리면 영웅이 되거나 신격화됩니다. 조선은 영웅이나 절대자를 따랐던 고려와 다르오. 성리학에 따르면, 모든 사람은 우주적 본성을 가진 존재입니다. 무릉도원의 주인은 영웅이나 절대자가 아니라 평범한 백성이오.”

“대군께서는 현실을 모르십니다. 백성은 아둔하고 어리석습니다. 강력한 힘으로 이끌어주어야 합니다.” 안평대군은 조선 최고의 학자 중 한 명인 신숙주가 자신을 이해하지 못한다는 것에 참담함을 느꼈다.

성삼문, 세조, 신숙주

성삼문이 위로한다. “대군, 너무 개의치 마십시오. 신숙주와는 갈 길이 다르옵니다.” “어찌할꼬. 조선은 아직 갈 길이 멀구나. 선대에도 그랬듯이 권력 때문에 피바람이 불 것이다.”

◆ 물(物)이 완성되고 훼손되는 것...때가 있다

안평대군은 어려서부터 학문을 좋아하고 시·글씨·그림에 모두 뛰어나 삼절(三絶)이라 불렸다. 그 자신이 예술가이자 예술 애호가로서 대단한 수집 덕후였다.

안평대군의 소장품은 1445년(세종 27) 초가을 수장품 모두를 신숙주(1417~1475)에게 보여주며 이를 기록으로 남겨달라고 하여 신숙주가 쓴 「보한재집(保閑齋集)」 「화기(畵記)」에 의해 그 존재가 밝혀졌다.

화기에는 안평대군은 서화의 소문을 들으면 작은 것이라도 반드시 후한 값을 주고 구입하여 그중에서 좋은 것을 선택하여 표구를 만들어 수장하였다.

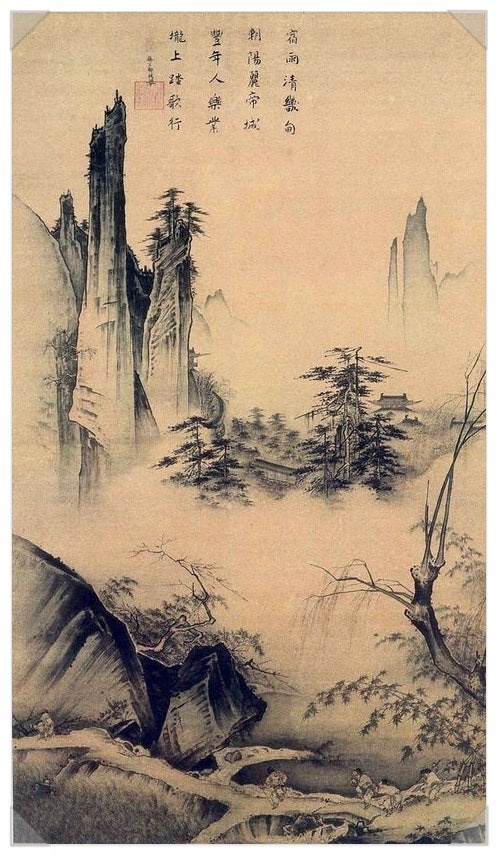

안견의 '추림촌거'

안평대군이 10여 년 동안 222점에 달하는 서화를 수집했는데, 수장품 중에서 고려, 조선을 통틀어 유일하게 안견의 그림 30점이 있었다.

안평대군이 신숙주에게 "아! 물(物)이 완성되고 훼손되는 것이 다 때가 있다. 모이고 흩어지는 것도 운수가 있다. 오늘의 완성이 다시 후일에 훼손될 것을 어찌 알며 그 모이고 흩어지는 것도 어찌 알겠는가"

◆ 죽음의 빌미가 된 '무계정사'

무계정사는 안평의 꿈뿐만 아니라 야심도 담겨있는 공간이다. 그는 1452년 단종 즉위 후 이징옥 등을 시켜 함경도 경성의 무기를 한양으로 옮기고 무계정사에서 장사들을 모아 군사훈련을 하며 무력 양성에도 힘썼다.

그러므로 이곳이 흥룡지지(興龍之地). 즉 왕이 탄생할 기운이 서린 곳으로 불리며 수양대군 일파를 자극하게 되었다. 결국 다음 해 수양대군은 안평대군과 김종서의 반역을 평정한다는 명목으로 계유정난을 일으켰다.

정난으로 수양대군이 정권을 잡으면서 세종과 안평대군이 아꼈던 이들의 운명은 크게 둘로 갈라졌다. 신숙주는 안평대군과 가까운 사이였지만 결국 배신하고 수양대군이 일으킨 정난의 주역으로 참여한다.

2017년 경매 처분되기 전의 무계정사(武溪精舍) 터/ 무계정사를 읊은 안평대군의 시에 '경태(景泰) 2년 신미'라고 쓰여 있어 무계정사가 1451년에 건립됐음을 알 수 있다. 사진 속의 집은 언제 지어진지 알 수 없는 건물로 무계정사와는 무관하다.

계유정난이 성공한 뒤인 10월12일에는 “처음부터 지을 장소가 아니었으니 무계정사를 철거하라.”고 사간원에서 아뢰었다.

10월25일 의정부에서 안평대군을 처형하자고 아뢴 죄목 가운데 첫번째가 바로 이 자리에 무계정사를 지었다는 점이었다. 그리고 계유정난이 일어난 1453년 그해 무계정사는 폐허가 되었다.

◆ 역사에서 철저히 지워진 안평대군과 그의 작품들

수양대군은 단종을 보필하려던 고명대신(顧命大臣)들을 철퇴로 주살하고, 안평대군을 성녕대군의 저택에서 체포해 강화의 교동도로 이송했다.

안평대군이 사사되고 그의 시신을 바다에 유기했는지 어떻게 됐는지는 기록이 없다. 오늘날 안평대군의 무덤은 없다. 무덤이 없으니 비석이나 묘표, 비문도 있을 수 없고, 아무도 그의 흔적을 찾아볼 수 없다.

그의 아들 이우직도 연좌제에 의해 강화도에서 진도로 유배되었다가 처형되었으며, 아내는 관비가 되었다. 며느리와 딸은 권람(1416~1465)의 집의 노비로 분배되었다.

태실(胎室)은 왕실에서 아이가 탄생하면, 전국의 吉地를 골라 태실을 만들어 태(胎)를 보관하는 태무덤이다. 온전한 수양대군 태실과 훼손된 안평대군 태실

수양대군 일파는 반대한 형제들의 태실과 비석도 파괴하였으며, 안평이라는 이름은 역사책은 물론 왕실족보인 「선원록(璿源錄)」에서도 삭제되어 서인(庶人)으로 강등되었다가, 300여 년 뒤 영조 때 복권(復權)되었다.

현재 남아있는 안평대군의 손수 쓴 글씨(진적)는 ‘몽유도원도’ 발문과 ‘소원화개첩(그림)’ 정도다. 그나마 국내에 남아있는 안평대군의 유일한 진필은 ‘소원화개첩’이었다.

사라진 '소원화개첩(국보 제238호)

소원화개첩은 A4용지 정도 크기의 비단 위에 행서체 글씨 56자가 들어 있다. 원래의 시는 당나라 시인 이상은이 지은 것인데 원문을 조금 다르게 변주하기도 했다.

조맹부체의 영향을 받았으나 그보다 더 웅장하고 활달한 기품을 드러낸 안평대군의 행서체를 볼 수 있다. 글 끝에는 낙관과 도장이 찍혀 있다.

고미술수집가 서정철씨가 경북 안동의 고택에서 발견한 후 10년간 공을 들여 소장하게 됐고 지난 1987년 국보(238호)로 지정됐다.

소원화개첩이 국보로 지정된 이유는 우리나라에 현존하는 유일한 안평대군의 글씨이기 때문이다.

하지만 애석하게도 지금은 이 작품마저 볼 수 없다. 소장자가 2001년 3월 한 달간 집을 비운 사이 도난당해 지금은 행방이 묘연하다.

장자는 문종(재위 1450~1452), 둘째 아들은 수양대군(1417~1468), 셋째 아들은 안평대군(1418~1453)이다. 안평대군은 수양대군보다 한 살 아래였다.

문종은 1450년 즉위해 2년 뒤에 세상을 떠났다. 왕권은 적장자인 단종(재위 1452~1455)에게 넘어갔다. 당시 그의 나이는 불과 11세였다.

1453년 10월 10일, 수양대군이 왕위를 찬탈하기 위하여 고명대신이었던 김종서(1383~1453)와 황보인(1387~1453) 등을 살해하고 계유정난을 일으켰다.

안평대군 역시 반역을 도모했다 하여 강화도로 유배 보낸 후, 귀양지가 교동으로 옮겨지고 8일 만에 36세로 사사되었다.

1456년 6월에는 단종복위를 꾀하다가 성삼문(1418~1456), 박팽년(1417~1456), 이개(1417~1456) 등 사육신들은 참혹한 죽음을 맞이했다.

비단 바탕에 수묵담채로 그린 안견의 몽유도원도 [세로 38.7cm, 가로 106.5cm]

뜻밖에도 그 후 사람들 사이에서 한폭의 그림이 그들의 죽음을 불러왔다는 소문이 나돌았다. 그 그림은 바로 몽유도원도였다.

◆ 꿈이로구나! 꿈이로구나!

안평은 정묘년(1447) 4월 20일 밤, 깊은 잠 속에 꿈을 꾸었다. 박팽년과 더불어 깊은 산 아래 당도하니 층층이 묏부리가 우뚝 솟아나고 깊은 골짜기가 그윽하고도 아름다웠다.

복숭아나무 수십 그루가 있고 오솔길이 숲 밖에 다다르자 어느 길로 갈지 모르겠는데 산관야복(山冠野服)의 한 사람이 북쪽으로 휘어진 골짜기로 들어가면 도원이라고 하여 박팽년과 함께 말을 달려 찾아갔다.

골짜기로 들어서니 골 안은 드넓게 트여 2, 3리는 되어 보이고 사방이 벽처럼 둘러싸였는데, 구름과 안개가 자욱하게 피어오르고 멀고 가까운 복사꽃 숲에는 햇살이 비쳐들어 노을이 지고 있었다.

대나무 숲속에 띠 풀집이 있는데 싸리문은 반쯤 열려 있고, 흙섬돌은 이미 무너져 내렸으며, 닭이며 개, 소와 말 따위는 없었고, 앞 냇가에는 조각배만 물결 따라 흔들거릴 뿐이어서 그 소슬하고 쓸쓸한 정경이 마치 신선이 사는 마을 같았다.

박팽년은 참으로 도원경이라며 감탄했다. 곁에 두어 사람이 있어 짚신에 감발을 하고 맘껏 구경하다가 홀연히 꿈에서 깨어났다.

◆ 안평대군의 꿈 속으로

안평은 꿈에서 처음 가본 곳이지만 그곳이 바로 무릉도원임을 깨닫고, 도화원 화공 안견에게 꿈 이야기를 하며 그림을 그려 달라고 부탁하였다. 안견이 3일 만에 꿈의 내용을 화폭에 고스란히 담아낸 그림이 바로 ‘몽유도원도’이다.

몽유도원도는 조선 개국 55년째가 되던 해, 즉 세종의 치세가 절정을 넘던 1447년에 그려졌다.

왕자의 사생활이 엄격히 감시되던 당시로 볼 때, 무릉도원의 꿈을 그림과 찬문(讚文. 그림을 본 감상평을 적은 글)으로 남기는 것은 세종의 허락 없이는 불가능한 일이었을 것이다.

몽유도원도 왼쪽부분 / 오른쪽 부분

몽유도원도는 왼쪽 아래 현실 세계에서 출발해 오른쪽 위 무릉도원까지 이어진다.

왼쪽 현실 세계는 정면에서 바라본 풍광이지만, 이상향으로 향하는 길부터 도원까지는 위에서 내려다 본 부감법으로 그려 자연의 웅장함과 선경(仙境)의 환상을 절묘하게 나타냈다.

좌측 하단부에 두 갈래 길이 있는데 한 길은 복사나무를 따라 이어져 있고 다른 길은 우측의 거대한 바위산으로 휘감듯이 길이 나 동굴로 이어지고 있다.

도화가 핀 곳에 2단 폭포가 아름다운 경관을 연출하고 있으며 그 옆으로 도화가 만발한 도원향이 펼쳐진다. 도화는 선홍색으로 그어졌으며 꽃 사이사이에 금박을 넣었고 잎은 초록의 고운 설채로 그려져 아름다움을 뽐내고 있다.

이 그림은 도연명(365~427)의 도화원기(桃花原記)를 재해석 한 것으로 안평대군이 마음속에 품었던 이상적, 도가적인 생각과 현실세계에서 자유롭고 싶은 옛 선비들의 의중을 반영했다고 할 수 있다.

◆ 천년을 전해질 수 있다면...

안평대군이 친필로 쓴 '몽유도원도' 제목과 그 왼쪽으로 붉은 글씨의 시문이 보인다.

그림이 완성되고 3년이 지난 1450년 정월 초하룻날 밤이었다. 안평대군은 그림을 다시 펼쳐 놓고는 첫머리에 '몽유도원도(夢遊桃源圖)'라는 제첨(題簽)을 쓰고, 칠언절구의 시를 감색 바탕의 비단에 빨간 글씨로 썼다.

"이 세상 어느 곳을 무릉도원으로 꿈꾸었던가? 은자의 옷차림새가 아직도 눈에 선하거늘. 그림으로 그려놓고 보게 되니 정녕 호사로다. 천년을 전해질 수 있다면 '내가 참 현명했구나' 하리니.“

안평대군이 시를 짓자, 그를 따르던 집현전 학자와 20여 명의 당대 문사들이 쓴 23편의 찬문이 곁들여졌다. 문사로는 김종서·성삼문·박팽년·신숙주·이개 등으로 모두 대군과 가깝게 지내던 사람들이다.

성삼문과 김종서의 찬문(위) / 이개와 신숙주의 찬문(아래)

몽유도원도에 글을 남긴 이들은 대군의 꿈을 치세의 좋은 징조로 해석해 나라의 앞날을 축복하고 대군을 칭송했다. 또 다른 이들은 신선의 세계로 해석해 안평대군이 장수의 복을 누릴 것이라 축원하고 영원한 태평성대를 바라는 마음을 담았다.

◆ 무릉도원의 주인은 누구인가

?세종이 세상을 뜨고 문종이 즉위한 지 얼마 지나지 않아(1450년 9월 무렵) 우연히 창의문(자하문) 밖 소나무 숲길을 걷던 안평대군은 꿈에서 본 무릉도원과 비슷한 터를 발견하게 된다.

안평은 그곳에 서너 칸의 작은 집을 짓고 무계정사(武溪精舍) 편액을 걸었는데, 무계란 무릉도원 계곡이란 뜻으로 안평대군의 꿈은 몽유도원도라는 그림과 찬문, 무계정사의 공간으로 남게 된 것이다.?

안평의 무의식적 소망, 즉 이상향은 가부장의 사회구조에서 아버지 세종의 시대를 유지하고 지키는 것으로 뚜렷한 지향점을 형성하여 그 가치를 실현하려 한 것이다.

https://youtu.be/to-RYwpcOmI

?1451년 늦여름, ‘몽유도원도’를 보기 위해 많은 사람이 무계정사에 모여들었다. 무계정사 중앙 마루에는 몽유도원도가 펼쳐져 있고 많은 사람이 그림을 감상한다. 그림을 한참이나 둘러보던 신숙주가 도발하듯 안평대군에게 묻는다.

”대군께서는 만백성이 평안하게 살아가는 무릉도원을 그렸다고 하는데, 그림 속에 사람이 보이지 않는 것은 이해가 되지 않습니다. 그 무릉도원도 결국 정치를 통해 구현되는 것이 아닙니까? 정치하기 위해서는 강력한 힘을 가진 사람이 필요합니다.”

“그림 속에 사람을 그리면 영웅이 되거나 신격화됩니다. 조선은 영웅이나 절대자를 따랐던 고려와 다르오. 성리학에 따르면, 모든 사람은 우주적 본성을 가진 존재입니다. 무릉도원의 주인은 영웅이나 절대자가 아니라 평범한 백성이오.”

“대군께서는 현실을 모르십니다. 백성은 아둔하고 어리석습니다. 강력한 힘으로 이끌어주어야 합니다.” 안평대군은 조선 최고의 학자 중 한 명인 신숙주가 자신을 이해하지 못한다는 것에 참담함을 느꼈다.

성삼문, 세조, 신숙주

성삼문이 위로한다. “대군, 너무 개의치 마십시오. 신숙주와는 갈 길이 다르옵니다.” “어찌할꼬. 조선은 아직 갈 길이 멀구나. 선대에도 그랬듯이 권력 때문에 피바람이 불 것이다.”

◆ 물(物)이 완성되고 훼손되는 것...때가 있다

안평대군은 어려서부터 학문을 좋아하고 시·글씨·그림에 모두 뛰어나 삼절(三絶)이라 불렸다. 그 자신이 예술가이자 예술 애호가로서 대단한 수집 덕후였다.

안평대군의 소장품은 1445년(세종 27) 초가을 수장품 모두를 신숙주(1417~1475)에게 보여주며 이를 기록으로 남겨달라고 하여 신숙주가 쓴 「보한재집(保閑齋集)」 「화기(畵記)」에 의해 그 존재가 밝혀졌다.

화기에는 안평대군은 서화의 소문을 들으면 작은 것이라도 반드시 후한 값을 주고 구입하여 그중에서 좋은 것을 선택하여 표구를 만들어 수장하였다.

안견의 '추림촌거'

안평대군이 10여 년 동안 222점에 달하는 서화를 수집했는데, 수장품 중에서 고려, 조선을 통틀어 유일하게 안견의 그림 30점이 있었다.

안평대군이 신숙주에게 "아! 물(物)이 완성되고 훼손되는 것이 다 때가 있다. 모이고 흩어지는 것도 운수가 있다. 오늘의 완성이 다시 후일에 훼손될 것을 어찌 알며 그 모이고 흩어지는 것도 어찌 알겠는가"

◆ 죽음의 빌미가 된 '무계정사'

무계정사는 안평의 꿈뿐만 아니라 야심도 담겨있는 공간이다. 그는 1452년 단종 즉위 후 이징옥 등을 시켜 함경도 경성의 무기를 한양으로 옮기고 무계정사에서 장사들을 모아 군사훈련을 하며 무력 양성에도 힘썼다.

그러므로 이곳이 흥룡지지(興龍之地). 즉 왕이 탄생할 기운이 서린 곳으로 불리며 수양대군 일파를 자극하게 되었다. 결국 다음 해 수양대군은 안평대군과 김종서의 반역을 평정한다는 명목으로 계유정난을 일으켰다.

정난으로 수양대군이 정권을 잡으면서 세종과 안평대군이 아꼈던 이들의 운명은 크게 둘로 갈라졌다. 신숙주는 안평대군과 가까운 사이였지만 결국 배신하고 수양대군이 일으킨 정난의 주역으로 참여한다.

2017년 경매 처분되기 전의 무계정사(武溪精舍) 터/ 무계정사를 읊은 안평대군의 시에 '경태(景泰) 2년 신미'라고 쓰여 있어 무계정사가 1451년에 건립됐음을 알 수 있다. 사진 속의 집은 언제 지어진지 알 수 없는 건물로 무계정사와는 무관하다.

계유정난이 성공한 뒤인 10월12일에는 “처음부터 지을 장소가 아니었으니 무계정사를 철거하라.”고 사간원에서 아뢰었다.

10월25일 의정부에서 안평대군을 처형하자고 아뢴 죄목 가운데 첫번째가 바로 이 자리에 무계정사를 지었다는 점이었다. 그리고 계유정난이 일어난 1453년 그해 무계정사는 폐허가 되었다.

◆ 역사에서 철저히 지워진 안평대군과 그의 작품들

수양대군은 단종을 보필하려던 고명대신(顧命大臣)들을 철퇴로 주살하고, 안평대군을 성녕대군의 저택에서 체포해 강화의 교동도로 이송했다.

안평대군이 사사되고 그의 시신을 바다에 유기했는지 어떻게 됐는지는 기록이 없다. 오늘날 안평대군의 무덤은 없다. 무덤이 없으니 비석이나 묘표, 비문도 있을 수 없고, 아무도 그의 흔적을 찾아볼 수 없다.

그의 아들 이우직도 연좌제에 의해 강화도에서 진도로 유배되었다가 처형되었으며, 아내는 관비가 되었다. 며느리와 딸은 권람(1416~1465)의 집의 노비로 분배되었다.

태실(胎室)은 왕실에서 아이가 탄생하면, 전국의 吉地를 골라 태실을 만들어 태(胎)를 보관하는 태무덤이다. 온전한 수양대군 태실과 훼손된 안평대군 태실

수양대군 일파는 반대한 형제들의 태실과 비석도 파괴하였으며, 안평이라는 이름은 역사책은 물론 왕실족보인 「선원록(璿源錄)」에서도 삭제되어 서인(庶人)으로 강등되었다가, 300여 년 뒤 영조 때 복권(復權)되었다.

현재 남아있는 안평대군의 손수 쓴 글씨(진적)는 ‘몽유도원도’ 발문과 ‘소원화개첩(그림)’ 정도다. 그나마 국내에 남아있는 안평대군의 유일한 진필은 ‘소원화개첩’이었다.

사라진 '소원화개첩(국보 제238호)

소원화개첩은 A4용지 정도 크기의 비단 위에 행서체 글씨 56자가 들어 있다. 원래의 시는 당나라 시인 이상은이 지은 것인데 원문을 조금 다르게 변주하기도 했다.

조맹부체의 영향을 받았으나 그보다 더 웅장하고 활달한 기품을 드러낸 안평대군의 행서체를 볼 수 있다. 글 끝에는 낙관과 도장이 찍혀 있다.

고미술수집가 서정철씨가 경북 안동의 고택에서 발견한 후 10년간 공을 들여 소장하게 됐고 지난 1987년 국보(238호)로 지정됐다.

소원화개첩이 국보로 지정된 이유는 우리나라에 현존하는 유일한 안평대군의 글씨이기 때문이다.

하지만 애석하게도 지금은 이 작품마저 볼 수 없다. 소장자가 2001년 3월 한 달간 집을 비운 사이 도난당해 지금은 행방이 묘연하다.